„Sprache ist der Schlüssel zur Integration“ ist ein Satz, auf den ich an vielen Stellen meiner Recherche gestoßen bin. Es hat sich über die Zeit gezeigt, dass dies in der Tat ein entscheidender Faktor zur Zugehörigkeit und Eingliederung in eine neue Gesellschaft ist. Die Arbeitsmigranten, die nach Deutschland kamen, hatten nicht den Luxus, die Sprache um sie herum zu sprechen, was zahlreiche Probleme mit sich gebracht hat. Diese Sprachbarrieren ließen und lassen sich nicht ohne Unterstützung überwinden, es benötigt die Bereitschaft zu beidseitigem Entgegenkommen. Wie sah dies in der Vergangenheit aus? Welche Möglichkeiten wurden angeboten, und in welchem Ausmaß halfen sie tatsächlich?

Alltagsprobleme durch Sprachkenntnisse – Grenzen überall

Menschen, die durch ihre Herkunft die Sprache um sie herum nicht sprechen (oder lesen/schreiben), treffen überall auf Schwierigkeiten im Alltag. Wenn man die in der Gesellschaft vorherrschende Sprache versteht, fallen einem die Probleme, die Andere überwinden müssen, oft nicht auf. Man nimmt sein eigenes Verständnis als selbstverständlich hin und bemerkt nicht, an welchen Stellen Andere in Schranken gewiesen werden.

Ich habe Interviews mit meiner Großmutter (auf griechisch „Yiayia“) und meiner Urgroßmutter („Megali Yiayia“) darüber geführt, welche Erfahrungen sie in Deutschland bezüglich sprachlicher Barrieren gemacht haben. Sie sprechen über Situationen, in denen sie aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten auf Grenzen gestoßen sind, welche Erfahrungen sie in der Gesellschaft gemacht haben, und wie sich diese mit der Zeit entwickelt haben. (Ein weiterer Teil des Interviews, der inhaltliche Hintergründe zu diesem Abschnitt enthält, ist im Artikel zum historischen Hintergrund der Arbeitsmigration zu finden.)

Die Erfahrungen meiner Großmutter und Urgroßmutter sind selbstverständlich individuell, doch geben sie das Erfahrungsbild vieler Arbeitsmigrant*innen wieder. Auch Zeitzeug*innen aus weiteren Quellen wie bspw. dem Dokumentationsfilm „Heimat ist da, wo du lebst – Als die Griechen kamen“ erzählten von ähnlichen Schwierigkeiten [7]. Aspekte, die meine Großmutter besonders hervorgehoben hat, waren ihre Hemmungen, mit den Leuten in Kontakt zu treten und aus sich herauszukommen in ihrer schwierigen Situation. Natürlich – Integration ohne Kommunikation ist so gut wie nicht möglich.

Nix verstehen, haben nix verstehn.

Stiliani Delberis (Urgroßmutter, „Megali Yiayia“), im Gespräch am 23.10.2024 [15]

Meine Urgroßmutter schilderte ebenfalls Probleme im Alltag. Sprachbarrieren sind an allen Stellen versteckt, auch an solchen, an denen sie nicht sofort erkennbar sind, wenn man die Sprache beherrscht. Man denkt nicht daran, dass man überall auf Grenzen trifft, wie zum Beispiel die Haltestellennamen auf seiner Busstrecke nicht lesen zu können. Des Weiteren erzählte meine Urgroßmutter in dem Interview vom Einkaufen, wo sie u.A. beim Metzger nicht kommunizieren konnte, was sie kaufen wollte. Dies war noch ein größeres Problem zu der Zeit, als es keine Supermärkte gab. In „Der Multikulti-Irrtum“ schildert Seyran Ates die Erlebnisse ihrer Mutter, einer türkischen Arbeitsmigrantin, die beim Einkaufen Probleme hatte, Produkte mit Schweinefleischzusatz zu vermeiden und sich an den Bildern auf Verpackungen orientierte [25, S. 17]. Meine Urgroßmutter erzählte von einer ähnlichen Situation, in der sie Milch kaufen wollte.

Das Bewusstsein dafür, wie sehr den Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft durch Hürden überall um sie herum erschwert wurde, ist sehr wichtig für eine Gemeinschaft von Menschen verschiedener Nationalitäten. Auch heute noch werden Menschen häufig ausgegrenzt wegen Gründen, die sie nicht selbst zu verantworten haben, da ihnen schlicht andere Möglichkeiten fehlen.

Sprachkurse – Grenzen aufheben?

Um diese Grenzen zu überwinden und den Menschen eine größere Souveränität im Alltag zu gewährleisten, ist der Erwerb von Sprachkenntnissen unerlässlich. An manchen Stellen wurden dazu Sprachkurse angeboten. Hier sind einige der Kurse, die den Menschen im Ruhrgebiet zur Verfügung standen, bzw. Organisationen, die solche anboten:

- REVAG (Revierarbeitsgemeinschaft für kulturelle Bergmannsbetreuung)

- Bot Alphabetisierungskurse, Sprachkurse, Freizeitangebote und Hausaufgabenhilfe an

- Unterstützte auch Frauen und Kinder

- Basierte auf dem Konzept „Vertrauen und Lebensnähe“ und konzentrierte sich auf kulturelle Bildung und Betreuung

- Wurde auch unterstützt von der RAG und IGBE

- [9, S. 267]

- IFAK (Initiative zur Förderung ausländischer Kinder)

- Unterstützung für vor allem Kinder

- Bildungsarbeit, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse etc., seit 1974

- [31]

- AWO (Arbeiterwohlfahrt)

- Hatte eine „ausländerorientierte“ Sozial- und Bildungspolitik

- In Bielefeld etablierte die AWO 1975 ein sogenanntes „Ausländerzentrum“, wo für Jugendliche Initiativen zur integrativen Freizeitgestaltung angeboten wurden

- [9, S. 268; 14, Ausgabe 03/1986]

- GSA (Gemeinsame Sozialarbeit der Kirchen im Bergbau)

- Das Ziel war zwar nicht im ersten Sinn die Sprachbildung, sondern die „Wahrung der Menschenwürde in den Betrieben“, dies fasste dann jedoch das Deutschlernen ein.

- [9, S. 268]

- Universität-Gesamtschule Essen (UDE)

- Dort wurde das Prinzip von Deutsch als Zweitsprache eingeführt, was heute ein fester Bestandteil bei der Ausbildung von Lehrern ist.

- Dies ermöglichte bessere Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die eine andere Herkunftssprache als Deutsch haben.

- [ebenda, S. 270]

- RAA (Regionale Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher)

- Dieses erfolgreiche Modellprojekt zur gesellschaftlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen wurde 1980 erstmals in acht Städten im Ruhrgebiet eingeführt.

- [ebd., S. 272]

- MBSE-Kurse (Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und sozialen Eingliederung junger Ausländer)

- Sollte Jugendliche und junge Erwachsene bei der Berufswahl unterstützen

- Laut „Geschichte der Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen“ (2002) [9] war dieses Modellprojekt nicht erfolgreich, eine Ausgabe der Zeitung „NRW International“ von 1986 [14, Ausgabe 03/1986] lobte die Kurse jedoch

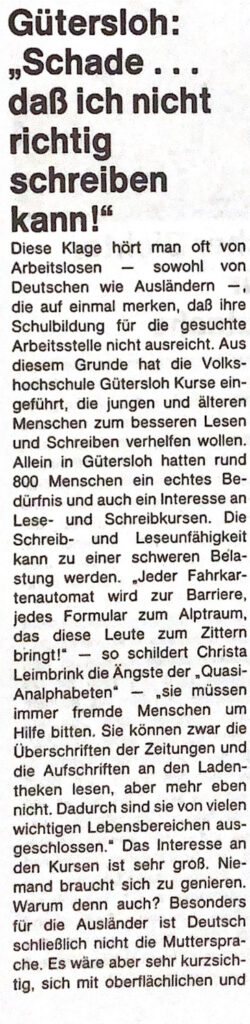

- Kurse an Volkshochschulen

- Landessportbund NRW

- Angebote für Menschen, die bereits Mitglieder in Vereinen waren

- [ebenda, Ausgabe 03/1986]

- Akademie Klausenhof

- Intensive Kurse und Begleitung mit dem Ziel, Jugendlichen den Anschluss zu einer weiterführenden Schule oder ins Berufsleben zu ermöglichen

- [ebd., Ausgabe 03/1986]

- Kulturzentrum Herne

- Meine Großmutter besuchte einen der dort angebotenen Kurse.

- [15]

- VIA (Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit)

- [14, Ausgabe 04/1986]

- Meinwerk-Institut

- [ebenda, Ausgabe 03/1986]

- Caritas

- [9, S. 268]

- Diakonie

- [ebenda]

- Beratung von Migranten durch Migranten

- Erfolgreiche Begleitung von Arbeitmigrant*innen durch Sozialarbeiter aus demselben Herkunftsland

- Unterstützung bei Rechtsfragen aber auch „betreuende und fürsorgerische Hilfe“ bei Herausforderungen der Integration, wozu auch Fortbildungsmöglichkeiten gehörten

- [10, S. 132ff.]

- Wörterbücher mit fachspezifischen Begriffen für die Arbeit in Betrieben

- Manche Betriebe stellten für ihre Mitarbeiter Wörterbücher in der Herkunftssprache zur Verfügung, die sie in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich brauchten.

Probleme der sprachlichen Bildung – Wo trotzdem Grenzen gesetzt waren

Trotz der Angebote trafen die Menschen beim Lernen der deutschen Sprache auf Grenzen und Einschränkungen, die ihnen die Situation erschwerten. Zum einen wurde der Bedarf an Kursen vor allem anfangs, in den 60er- und auch noch 70er-Jahren nicht abgedeckt. Es gab keine ausreichenden Kapazitäten, um die tausenden Menschen zu versorgen, vor allem, da nicht beachtet wurde, wie akut sich das Problem auf ihre Alltagsschwierigkeiten auswirkte.

Der Artikel „Das Problem der griechischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik“ von 1962 spricht beispielsweise zwar explizit über Probleme der griechischen Arbeitsmigrant*innen, behandelt Sprache jedoch als zu vernachlässigenden Punkt und erwähnt die Sprachkenntnisse nur nebensächlich, obwohl sie ein fundamentaler Teil der Barrieren im alltäglichen Leben waren – ein Teil, der auch viele weitere Schwierigkeiten bewirkte [13, S. 201].

Die Wenigsten besuchten tatsächlich Sprachkurse, wie in [32] mit Bezug auf Daten der Bundesanstalt für Arbeit (Repräsentativuntersuchung ’72: „Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer“ Nürnberg, 1973, S.32) dargestellt wird. So waren es 1978 in Ballungsgebieten nur 7% und in den übrigen Regionen sogar nur 5% (diese Zahlen beziehen sich auf Arbeitsmigranten aller Nationalitäten) [32, S. 171]. Diese geringe Bereitschaft stellte ein Problem für den Spracherwerb dar, jedoch gehen die niedrigen Besuchszahlen nicht nur von mangelndem Interesse der Eingewanderten aus, sondern häufig vielmehr von äußeren Bedingungen.

So war es für die Menschen oft schwer, an Informationen zu gelangen, wo sie Kurse besuchen konnten. Dies war schon für mich bei der Recherche schwer, obwohl mir das Instrument der Internetrecherche zur Verfügung stand und ich fließend Deutsch spreche. Meine Urgroßmutter äußerte beispielsweise, damals habe es keine solchen Kurse gegeben. Ob dies daher kam, dass es nicht ausreichend Möglichkeiten gab, oder daher, dass sie nicht davon wusste, da sie nicht an die Informationen gelangte, ist unklar.

In erster Linie war der Erwerb von Sprachkenntnissen auch keine Priorität für die Migrant*innen. Zum einen war ja nur ein temporärer Aufenthalt geplant, für den sich das Deutschlernen nicht lohnen würde. Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Sprachunterricht entstand erst mit der Perspektive, längere Zeit in Deutschland zu verbringen und mit dem Wunsch, sich in die Bevölkerung zu integrieren. Zum anderen hatten die Menschen schlicht keine Zeit, um sich intensiv dem Spracherwerb zu widmen. Die Arbeit nahm den Großteil des Lebens ein, die meisten arbeiteten den ganzen Tag über, manchmal mehrere Schichten – da rückten Sprachkurse in den Hintergrund [7].

Der Fokus lag vor allem anfangs nicht auf einer echten Teilhabe an der Gesellschaft; er war ausgerichtet nach Ideen von einer „Eingliederung“ oder „Umerziehung“. Damit war gemeint, dass die kulturelle Identität der Arbeitsmigranten an deutsche Lebensweisen und Kulturnormen angepasst werden sollte, was im Zuge der Integration sehr kritisch gesehen werden sollte. Des Weiteren wurde eher über die Arbeitsmigrant*innen hinweg entschieden als mit ihnen gemeinsam [9, S. 267]. Dies und die erwähnte Assimilation standen im Gegensatz zu dem Versuch der Integration, was der Zweck der Sprachkurse und weiterer Projekte war.

Inhaltlich fanden Menschen wie meine Großmutter in den Kursen oft nicht das, was sie brauchten. Sie sagte bspw., sie habe einerseits Kurse besucht, die sie stark unterforderten, da sie bereits einige Grundkenntnisse besaß, andererseits aber auch solche, die zu fortgeschritten waren. Außerdem erzählte sie, die Kurse seien für Menschen aller Nationalitäten und sprachlicher Hintergründe gewesen, wobei sich die Frage stellt, ob die Unterstützung im Unterricht mit Menschen der selben Herkunftssprache besser funktionieren würde.

Eine wichtige Frage, die sich stellt, ist: Waren die Kurse sinnvoll ausgelegt, um ihren Zweck zu erfüllen? Konnten sie das Ziel erreichen, eine (sinnvolle) sprachliche Bildung durchzusetzen und somit Integration zu bewirken? Auf die Frage, ob dieses Ziel erreicht wurde, gibt es keine eindeutige Antwort, da dies auf individuelle Erfahrungen ankommt. Doch von der allgemeinen Auslegung des Unterrichts her ist fraglich, ob die Ausmaße des Konzepts ausreichten, um die Integration der Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten. Probleme wie fehlende Informationen über bestehende Angebote, mangelnde Einbindung der Betroffenen, Kurse zum falschen Zeitpunkt oder mit unpassenden Inhalten etc. machten das Erreichen des Ziels auf diese Weise nicht möglich, sodass die Grenzen der Verständigung so nicht aufgehoben werden konnten. Sprachkurse bleiben also unerlässlich, um eine Eingliederung zu ermöglichen, doch es hätten deutliche Verbesserungen vorgenommen werden müssen, um dieses Ziel effektiver zu erreichen.

Probleme der allgemeinen Bildungssituation – Bis hierhin und nicht weiter

Kinder, die zusätzlich noch schulpflichtig waren, begegneten noch weiteren Schwierigkeiten. Die Sprachkenntnisse, die sie über Sprachkurse erwarben, boten oftmals nicht genügend Grundlage für weiteren Unterricht, z.B. auch für weitere Fremdsprachen wie Englisch. Bei dem Unterrichtsmaterial wurde nicht auf die ungleiche Ausgangslage und die sprachliche Heterogenität eingegangen, sodass Kinder mit Migrationshintergrund häufig schlechtere Schulleistungen erzielten [23, S. 58f.].

Meine Großmutter ging aufgrund dieser sprachlichen Schwierigkeiten überhaupt nicht zur Schule. In Griechenland war sie eine gute Schülerin, doch in Deutschland hätte sie mit den Anderen nicht mithalten können, da sie sich zusätzlich zum Schulstoff noch Deutsch hätte anlernen müssen.

Auf Fachtagungen zur Situation von immigrierten Kindern und Jugendlichen von 1978/79, die im Rahmen des Kemnade International Festivals stattfanden, wurden auch Probleme der allgemeinen Bildungssituation angesprochen. So gingen bspw. nur 30% der Kinder in den Kindergarten – zum Vergleich: von deutschen Kindern waren es zu dem Zeitpunkt rund 70% [23, S. 64]. Dies war vor allem ein Problem, da die Kinder so vor der Grundschule keinen Kontakt zur deutschen Sprache hatten. Wenn sie sich also, während andere Kinder Lesen und Schreiben lernten, noch deutsche Grundkenntnisse erarbeiten mussten, waren ihre Startbedingungen deutlich erschwert.

Auch hatten Ende der 70er-Jahre 60% der nicht-deutschen Schulabgänger keinen Schulabschluss, von den Deutschen waren das nur 12% [23, S. 64]. Zwar wurden die Sprachkenntnisse nicht als direkter Grund dafür angegeben, doch es ist anzunehmen, dass es einen Einfluss darauf hatte. Des Weiteren machten zu der Zeit Schüler anderer Nationalitäten an Hauptschulen mit 4,3% einen größeren Anteil aus als an anderen Schulformen. An Realschulen hatten nur 0,7% einen Migrationshintergrund, an Gymnasien nur 0,5% [ebenda, S. 64].

Am Gymnasium wird über Europa gesprochen, an Grund- und Hauptschulen wird Europa geprobt.

Kemnade International: Dokumentation der Fachtagungen „Zur Situation ausländischer Kinder und Jugendlicher“ 1978/79 [23, S. 64]

Auf einer Kulturministerkonferenz im April 1976 wurde nach Lösungen und Verbesserungsmöglichkeiten für diese Probleme gesucht. Dabei wurden diverse Förderprogramme entschieden, die Schülern Deutsch- sowie Muttersprachenunterricht anboten und somit den Schulabschluss, soziale Eingliederung und gleichzeitig den Erhalt der kulturellen Identität ermöglichten [9, S. 271].

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) – Sprache zur Identitätsbewahrung

Der Wunsch für herkunftssprachlichen Unterricht entstand nach dem Anwerbestopp, als sich abzeichnete, dass die Familien mit ihren Kindern in Deutschland bleiben würden. In den 70ern herrschte dann Angst vor dem Verlust der Muttersprache aufgrund von Assimilation und einer größeren Aussetzung zur deutschen Sprache. Vor allem, da die Menschen immer noch die Hoffnung hegten, später nach Griechenland zurückzukehren, waren gute Griechischkenntnisse auch für ein späteres Arbeitsleben, ein Studium oder Ähnliches in Griechenland wichtig [7; 15; 23, S. 60ff.].

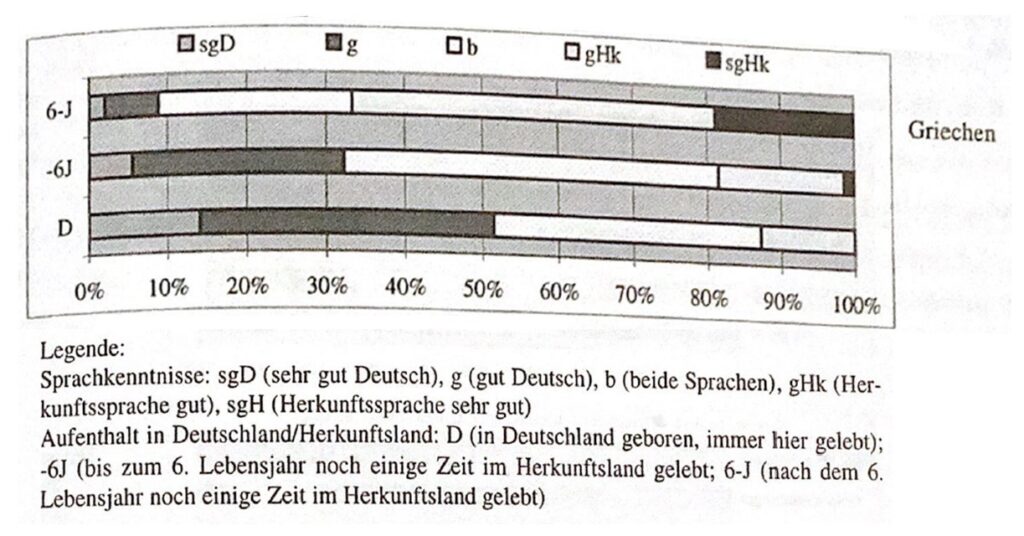

Der Verlust der Sprachkenntnisse derer, die in Deutschland geboren wurden, ist deutlich erkennbar: laut einer Studie, die in „In Deutschland zu Hause – politische Orientierungen griechischer, italienischer, türkischer und deutscher junger Erwachsener im Vergleich“ dargestellt wird, gaben 50% der Befragten, die in Deutschland geboren wurden, an, gute bis sehr gute Griechischkenntnisse zu besitzen. Bei jenen, die vor ihrem 6. Lebensjahr nach Deutschland kamen, waren es über 60% und bei denen, die erst nach dem 6. Lebensjahr herkamen fast 90% [12, S. 87]. Lebten die Kinder und Jugendlichen also zum Beginn ihres Lebens nicht in Griechenland, hatten sie deutlich weniger oft gute Muttersprachenkenntnisse.

Um gegenzusteuern, wurde an manchen Stellen herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) eingeführt, bspw. an Volkshochschulen. Insgesamt wurde das Konzept aber nicht stark gefördert, staatliche Organisation fehlte vor allem am Anfang [23, S. 58f.]. In Dokumentationen von Expertengesprächen von 1977 wurde berichtet, zusätzlicher HSU würde auf Druck des Finanzministeriums nach und nach abgebaut werden [24]. Diese anfänglich fehlende Unterstützung führte zu Problemen, da zum Beispiel ohne einen Lehrplan der Unterricht unstrukturiert und oberflächlich ablief. Auch gab es nicht genügend Lehrkräfte aus den Herkunftsländern und die Kurse konnten nur in Regionen mit genügend Bevölkerung aus dem jeweiligen Land aufrechterhalten werden [23, S. 58f.]. Diese Probleme wurden auf den Fachtagungen beim Kemnade International Festival 1978/79 besprochen, wo auch konkrete Lösungsvorschläge geäußert wurden. Mit der Zeit wurden dann mehr Kapazitäten angeboten, sodass folgende Generationen besseren Zugang zum HSU hatten.

Man hoffte, Jugendliche würden eine Zweisprachigkeit erwerben, auch wenn die Frage bestand, wie sie diese Sprachkenntnisse in einer Gesellschaft mit Deutsch als vorherrschender Sprache anwenden könnten [23].

Mein Vater besuchte während seiner Schulzeit sogenannten Konsulatsunterricht, also HSU, der von griechischen Konsulaten organisiert wurde, sodass u.A. die Schulbücher aus Griechenland kamen und die Lehrer dort ausgebildet wurden [26, S. 4, S. 12]. Diese Verbundenheit zum Herkunftsland zielte darauf ab, dass die Schüler auf ihre Rückkehr nach Griechenland vorbereitet werden sollten. Dies ist eigentlich überraschend, da mein Vater diesen Unterricht Mitte der 1980er-Jahre besuchte, und auch er berichtet, dass zu der Zeit die Intention der Rückkehr noch sehr ausgeprägt war. Laut eigener Aussage war der Unterricht jedoch recht rudimentär und hätte zur Vorbereitung auf ein Leben in Griechenland nicht ausreichend vorbereitet.

Heute besuchen ca. 20% der Kinder mit griechischem Migrationshintergrund sogenannte „griechische Schulen“, also herkunftssprachlichen Ergänzungsunterricht [4]. Ich gehe ebenfalls seit der ersten Klasse zu diesem Unterricht, der einmal in der Woche für zwei Schulstunden stattfindet, und stehe jetzt vor meinem Abschluss. Die meisten Schüler in meinem Unterricht sprechen zu Hause mit ihren Eltern griechisch, bei mir ist dies nicht so. Dadurch sind meine Sprachkenntnisse deutlich schlechter als die der anderen. Ich finde diese Entwicklung persönlich interessant, da es so scheint, als würden die Verhältnisse in Bezug auf Sprachbarrieren „umgekehrt“ werden, zumindest in meinem Fall. Die Probleme, die meine (Ur-) Großeltern beim Deutschlernen hatten, habe ich nun beim Griechischlernen. Jedoch mit dem starken Unterschied, dass ich dadurch in meinem alltäglichen Leben nicht vor Schwierigkeiten durch Sprachbarrieren stehe.

In Konferenzen von 1977 wurde auch über die Idee von sogenannten „Nationalschulen“ gesprochen. Diese sollten bspw. rein türkische Schulen sein, an denen der Unterricht in der Muttersprache geführt werden sollte und u.A. auch Kulturunterricht stattfinden sollte. Ursprünglich sollte so die Ausbildung und Heimatverbindung von jungen Menschen unterstützt werden, sodass sie eher in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Für die dortige Wirtschaft würde das als Vorteil angesehen, wohingegen es mit Nachteilen für die deutsche Wirtschaft verbunden wäre, da die Unterstützung durch die Abwandernden fehlen würde [24]. Das Konzept wurde nicht in größerem Ausmaß umgesetzt, vor allem da befürchtet wurde, sie würden die soziale Spaltung vorantreiben, was dem entgegenstand, dass die Integration vor allem in den 70er Jahren mehr erwünscht war. Dennoch gibt es auch heute noch griechische Lyzeen u.A. in Dortmund, auf denen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird [27].

Sonstige Unterstützung – Hilfe bei Grenzüberschreitungen

Um die Arbeitsmigrant*innen bei der Integration und dem Zurechtkommen im Alltag zu helfen, wurden von manchen Städten Sozialarbeiter eingesetzt. Sie besuchten die Familien bei ihnen zu Hause, und da sie selbst aus den jeweiligen Ländern kamen, wurden Kommunikationsprobleme minimiert. Meine Großmutter erzählt vom „koinonikós leitourgós“ (auf Deutsch: Sozialarbeiter) aus Herne, der sie und ihre Familie am Anfang unterstützt hat [15]. In einem Artikel über die Integration griechischer Arbeitsmigrant*innen in Herten wird auch von Cäcilie Bergmann berichtet, die als Sozialbetreuerin und Dolmetscherin bspw. griechischen Kindern Deutschunterricht gab oder die Menschen bei Behördengängen unterstützte [17, S. 230].

Diese Unterstützung war sehr wichtig für die Menschen, da ihnen ohne die benötigten Sprachkenntnisse oft nicht zugänglich war, welche Dokumente sie bspw. benötigten. Meist erhielten sie diese Informationen über die Arbeit, wo sie weitergegeben wurden unter Menschen, die sich in der gleichen Sprache verständigen konnten. Gesellschaftlich war dies insofern ein Problem, da so eine Ausgrenzung vorangetrieben wurde, indem man die Menschen nicht an dem teilhaben ließ, was sie benötigten, um zur Gesellschaft dazuzugehören.

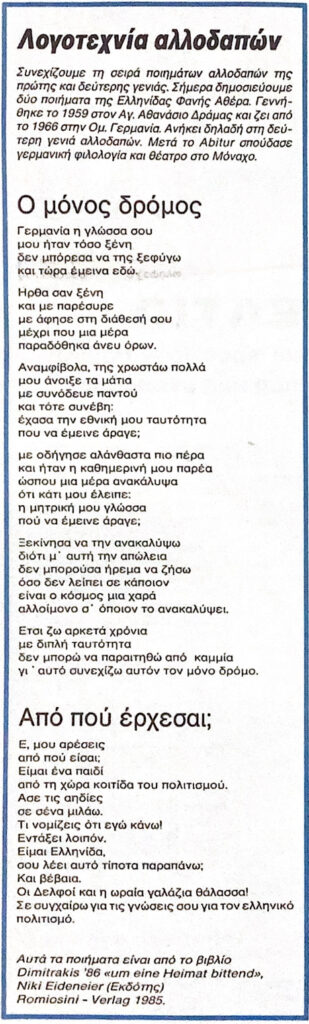

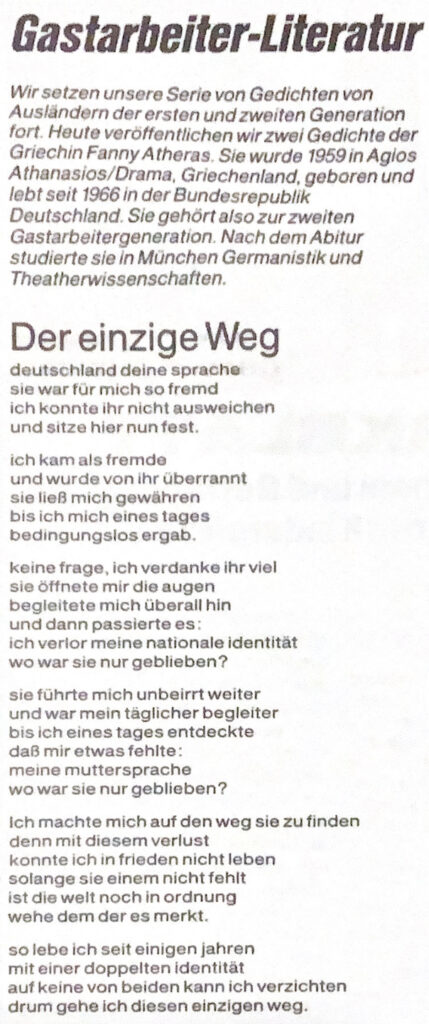

Etwas, was dieser Grenze direkt entgegenwirkte, war die Zeitung „NRW International“, die vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in verschiedenen Sprachen herausgegeben wurde [14]. Bei meiner Recherche im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets habe ich Ausgaben auf Deutsch, Griechisch, Spanisch, Türkisch und Italienisch gefunden. In den Artikeln findet man Informationen über politische Entscheidungen, die Arbeitsmigrant*innen betreffen, Hinweise auf Sprachkurse oder von Migrant*innen organisierte Initiativen. Für die Menschen, die auf anderem Weg häufig über solche Ereignisse nicht informiert werden konnten, stellten solche Informationsquellen eine enorme Hilfe und einen starken Beitrag zur Integration dar.

Ein weiteres, sehr hilfreiches Medium für die Arbeitsmigranten war das Radio. 1964 etablierte die ARD das sogenannte „Gastarbeiterprogramm“ und strahlte Sendungen auf Türkisch, Italienisch, Spanisch und Griechisch aus. Dieses Programm, welches auch mein Großvater gehört hat, ermöglichte den Menschen, die kein Deutsch sprachen, an Informationen und Nachrichten aus ihrem Herkunftsland und aus Deutschland zu erhalten. Es war vor allem eine weitere Unterstützung für Analphabeten, für die auch Zeitungen nicht zugänglich waren [33].

Erfahrungen der nachfolgenden Generationen – Immer noch Grenzen?

Menschen nachfolgender Generationen hatten meist stark unterschiedliche Erfahrungen im Vergleich zu jenen, die am Anfang des Anwerbeabkommens nach Deutschland gekommen waren. Die Folgegeneration, also die Kinder, die in Deutschland geboren worden sind, bezeichnet man als zweite Generation. Durch wachsenden Integrationsaufwand, was beispielsweise gleiche Chancen auf Schulbildung oder mehr Sprachkenntnisse bedeutete, hatten die Generationen, die ab den 70er-Jahren geboren wurde, nicht mehr mit denselben Grenzen zu kämpfen wie ihre Eltern [9].

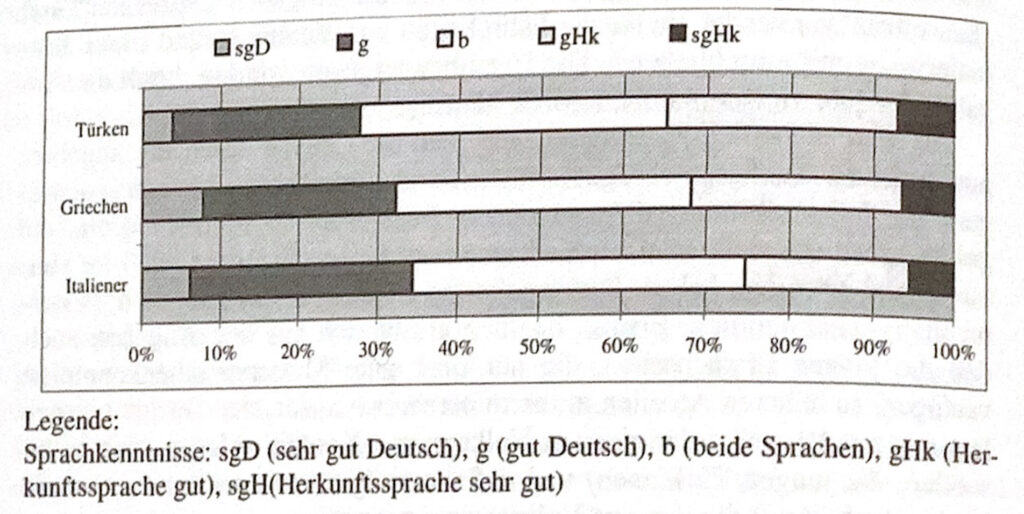

Hier ist ein Umfrageergebnis von Ende der 90er-Jahre, das junge Erwachsene (18- bis 25-Jährige) zu ihren Muttersprachen- und Deutschkenntnissen befragte, die ein großer Teil als gut einschätzte. Dies kommt bspw. daher, dass Kinder spätestens im Grundschulalter von der Sprache umgeben waren, sodass ihnen der Spracherwerb deutlich leichter fiel [12, S. 85f.].

Ein weiterer Punkt ist die gewachsene Akzeptanz, die in der Gesellschaft von vielen herrscht. Personen mit griechischem Migrationshintergrund fallen in der Regel nicht auf und werden nicht mehr als ein außenstehender Teil der Gesellschaft angesehen [8]. Dies ist unter Anderem dem aktiven Aufwand zur Integration und den vergangenen Initiativen, um Vorurteile abzubauen, zu verdanken. Initiativen wie das Kemnade International Festival, die dafür gesorgt haben, dass sich Menschen aller Nationalitäten näher kommen, bewirkten gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Aufhebung von Grenzen [16].

Es sind Personen, die für Menschen wie mich den Weg geebnet haben, Personen, die damals Offenheit und Verständnis geschaffen haben.

Özlem Arslan, im Gespräch am 20.11.2024 [16]

Ein weiterer Grund dafür sind binationale Eheschließungen, wie es auch bspw. bei meinen Eltern der Fall ist. Spätestens durch eine Hochzeit mit einem*r deutschen Ehepartner*in werden die Menschen in den sozialen Umkreis integriert, weswegen die Ehe eine Eingliederung in die Gesellschaft endgültig besiegelt [34].

Es gibt natürlich immer noch gesellschaftliche Probleme, die sich auf Migration beziehen und ausländerfeindliche Einstellungen sind noch nicht aufgehoben. Es gibt immer noch Menschen, die Migrant*innen dafür beschuldigen, sich nicht genügend in die Gesellschaft zu integrieren, was u.A. auch an Sprachkenntnissen festgemacht wird. Jedoch ist durchaus eine positive Entwicklung erkennbar, und die Vergangenheit zeigt uns nach wie vor, welche Probleme es zu überwinden gilt und was wir aus ihr lernen können.

Ich, die zur dritten Generation der griechischen Arbeitsmigranten zähle (wobei man sagen muss, dass ich nur väterlicherseits einen Migrationshintergrund habe), erfahre in meinem Leben keine Einschränkungen und Grenzsetzungen, die sich auf meinen Migrationshintergrund beziehen. Sprachkenntnisse stellen in meinem Alltag kein Problem dar und die Herkunft meiner Familie ist für mich vielmehr eine Bereicherung als eine Hürde.

Kann man abschließend also sagen, dass die Sprachbarrieren überwunden wurden? Immerhin gibt es die Grenzen, denen die Menschen früher begegnet sind, heute so nicht mehr, da die zweite und dritte Generation der eingewanderten Griechen nicht mehr die gleichen Probleme haben. Dennoch wurden die Grenzen nie aktiv aufgehoben bzw. überwunden, sondern sie haben sich vielmehr durch die Zeit gelöst, und nicht wirklich durch den Einsatz, der nötig gewesen wäre (Sprachkurse, die unerlässlich waren, jedoch trotzdem nicht ausreichend gefördert/ausgelegt waren). Denn es gibt immer noch genug Menschen, für die die Grenzen bestehen blieben, bspw. jene, die nach Griechenland zurückgekehrt sind, oder auch jene, die in Deutschland leben, die Sprache aber immer noch nicht gut sprechen.

Dadurch, dass die Probleme also erst über die Zeit aufgehoben wurden, kann man nicht davon sprechen, dass sie im Laufe der 60er- bis 80er-Jahre gelöst wurden. Natürlich gab es Versuche, und ohne die Initiative, die es gab, wäre die Situation heute vermutlich dennoch schlechter.

Auf die Frage, welche Probleme durch fehlende Sprachkenntnisse entstanden sind, lässt sich wie folgt antworten: die Kommunikation und der Kontakt zu anderen wurde enorm erschwert, ebenso wie die Souveränität im Alltag. Sprachliche Probleme bewirkten vor allem weitere in anderen Bereichen, zum Beispiel die Integration betreffend. Vor allem zum Anfang der Migrationsbewegung konnten die Menschen diese Probleme vor allem nicht überwinden, da es noch nicht genügend Unterstützungsangebote gab, was erst nach dem Anwerbestopp eine Priorität wurde.